医療福祉・マネジメント学科

口の機能と福祉~人生は、食べて話して大笑い~

口の機能を数値化することで見えてくる幸せ

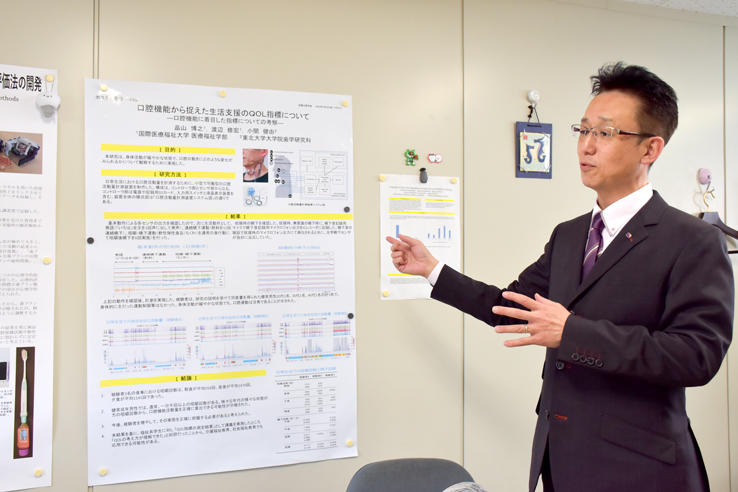

「福祉」は「幸せ」と言われますが、数値化することが難しい領域です。人にとっての幸せが数値化されて目に見えてくれば「福祉の支援」としての関わり方も変わってきます。その一部分が「口腔機能(口の機能)」です。人間は食べて楽しみ、話して笑って人との関わりを作ります。全て口が関わる活動です。「それなら口の機能を数値化して幸せの目安を考えてみよう!」というのが自分の研究です。

きっかけは格闘技?IoTを活用して口の状態を数値化

長い間格闘技をしてきましたが、「虫歯がない相手」には一度も勝つことができませんでした。高齢者施設の相談員をしている頃は、「歯がある高齢者は転ばない」「歯が健康な高齢者は病気になり辛い」ことを「何となく」感じていました。

そこで、「もしかして、歯や口って全身に影響があるんじゃないか?」と考えたのが研究を行うきっかけです。最も「勉強のため」ではなく「格闘技の試合で勝つため」に研究を始めた、というのが本音です(笑)

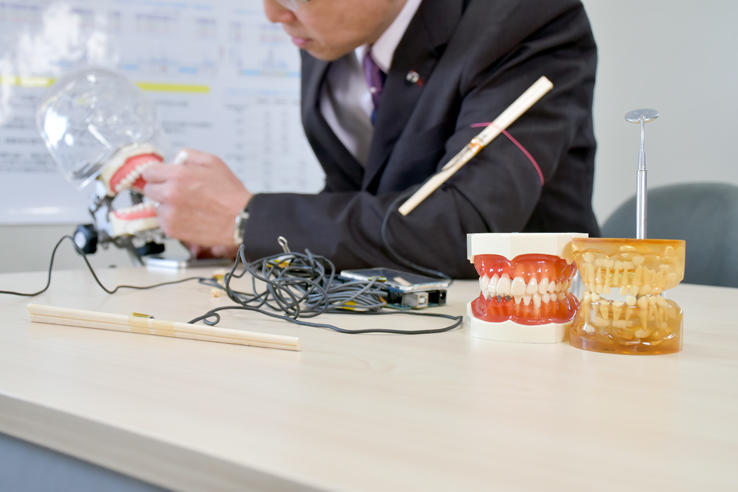

研究では、様々なモノをインターネットに接続する技術であるIoT技術を使って効果的なハミガキの「力加減」を測定したり、身体が動いていない状態でも口は活発に動くことを証明するために測定したり、、、という実験を行っています。ハブラシにつける装置を作り、それをBluetoothでパソコンにつなぎX、Y、Z軸を加速度センサによって数値化して解析しています。いろんな実験を繰り返していますが100回以上実験して1回成功するかしないか、、、で毎日凹んでいます(これが実験の真実です、失敗がほとんどです)。

割りばしにつけたセンサを体に装着し、ハミガキの角度を調べることも

割りばしにつけたセンサを体に装着し、ハミガキの角度を調べることも

研究を通して、身体が動かなくても口は活発に動くことが、ある程度証明できました。これによって「寝たきり状態」であっても口は動くことから「食べる楽しみ」や「話す楽しみ」「笑うこと」はできることがわかりました。

もし身体が不自由であっても「食べる楽しみ」「話す楽しみ」「笑う楽しみ」があれば「不自由」という言葉や概念が変わる可能性があります。それが福祉の支援の根本原理を変えることにつながらないかなぁ、と学生達と共に考えています。

ペンフィールドの脳地図と「元気」の関係性

「ペンフィールドの脳地図」というものがあります(大脳表面の支配領域を示す「地図」です。この地図上では大脳表面は口に関係する領域が多いことがわかります)。この支配領域にアプローチすることで「人間は元気になるかも」という可能性にたどりつきました。今後は、これらの領域へのアプローチが本当に人間を「元気」にするのか、この領域への刺激で口の動きが活発になるのか、証明するための実験をやってみたいです!!!

高校生のみなさんへ

高校時代は部活動や友人との関わりを目一杯楽しんでください!

進路、特に大学選びは「プレッシャー」にせず「楽しみながら」取り組んでみて下さい!大学は考えているより楽しいところですよ!!(ちょっと大変なこともあるけど)

医療福祉・マネジメント学科

医療福祉コース

畠山

博之

- 専門分野:

- 福祉とQOL、福祉と口腔機能

- 担当科目:

- こころとからだのしくみⅡ、介護総合演習、人間学、発達と老化の理解、認知症の理解、障害の理解など